Historische Projekte und Publikationen zur Geschichte von Eichen, Nidderau und seinen Stadtteilen sowie zur Main-Kinzig-Region

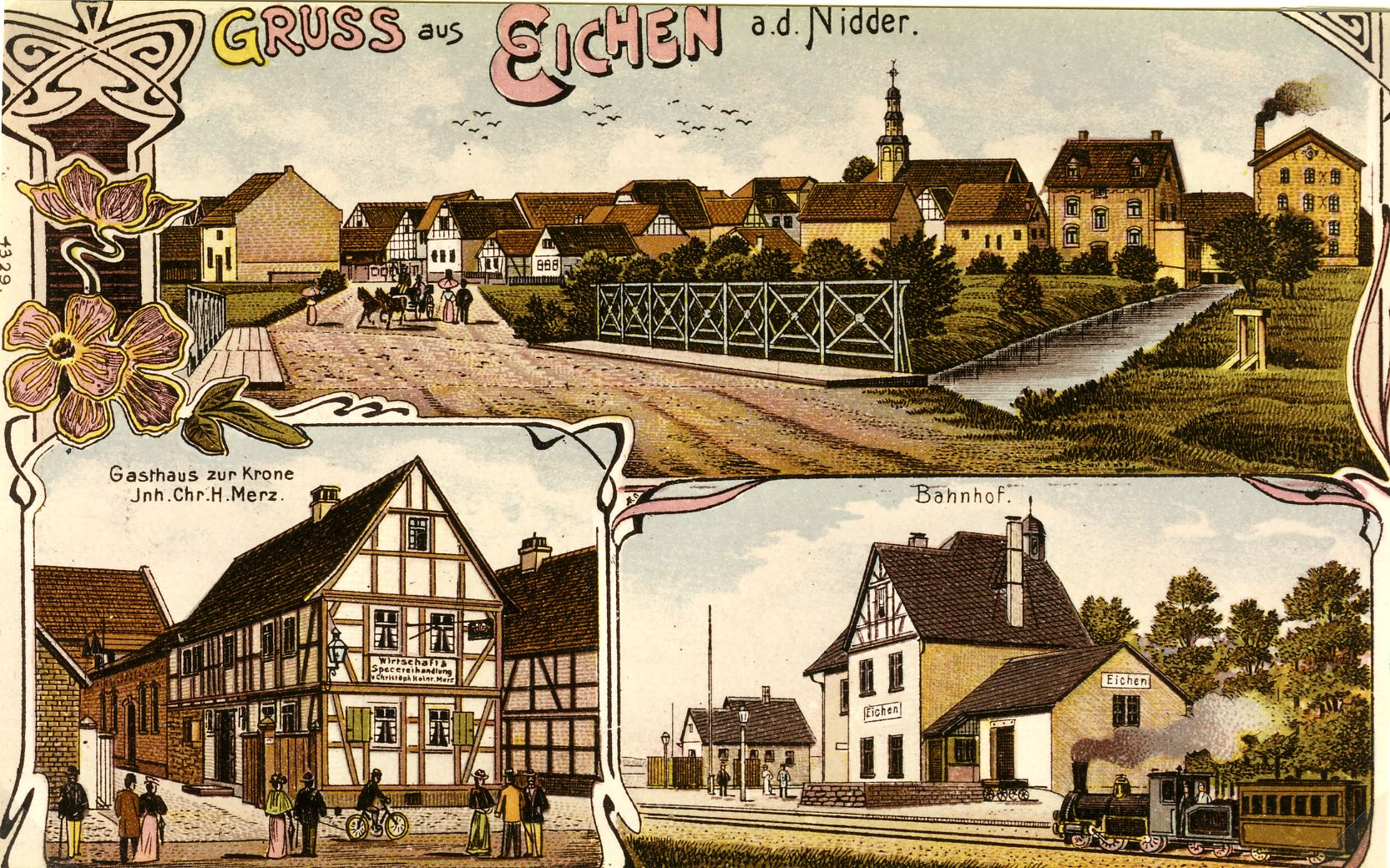

Das Dorf Eichen Das Dorf Eichen liegt etwa 15 Kilometer nördlich von Hanau in der südlichen Wetterau. Seit 1972 ist Eichen ein Stadtteil der im Zuge der hessischen Gebietsreform gegründeten Kommune Nidderau, zu der als weitere Ortschaften Windecken, Heldenbergen, Ostheim und Erbstadt gehören. Die Stadt hatte Ende 2024 knapp 21.000 Einwohner, davon leben etwa 2000 in Eichen. Die erste Erwähnung des Ortes findet sich in einer Schenkungsurkunde von Kaiser Konrad II. aus dem Jahr 1035. Allerdings weisen archäologische Funde darauf hin, dass es schon in der mittleren Steinzeit erste Siedlungen in der Gegend des späteren Ortes gab. Historische Grabsteine neben der Eicher Kirche Im Jahr 2001 wurde auf dem Platz neben der Eicher Kirche ein Feld mit elf alten Grabsteinen errichtet. Das Grabsteinfeld bildet eine lokale Erinnerungsstätte, welche die Lebensumstände von Dorfbewohnern seit dem frühen 18. Jahrhundert widerspiegelt. Ausführliche Erläuterungen zu den einzelnen Grabmälern finden sich hier. Nidderauer Geschichtswege Auf Initiative des Arbeitskreises Stadtgeschichte und der Bürgerstiftung Nidderau werden seit einigen Jahren in allen Stadtteilen Geschichtswege eingerichtet, die zu historischen Gebäuden und Plätzen in den jeweiligen Orten führen. Nähere Informatinen dazu finden sich auf der Homepage der Stadt Nidderau. |

Ausstellungen zur lokalen Geschichte 2018: Schicksale Ostheimer Soldaten im Ersten Weltkrieg 2014: Hessische Landgemeinden im Ersten Weltkrieg 1914–1918 2008: Nidderau im Großen Krieg. Ereignisse – Erfahrungen – Folgen 1618 – 1648 – 2008 (in Zusammenarbeit mit Erhard Bus, Windecken) Weitere Informationen zu den Ausstellungen: siehe hier Quellen und Literatur

|

Wichtige Daten in der Geschichte von Eichen

| 1035 | |

| 1551 | Seit dem Mittelalter war Eichen im Besitz verschiedener Lehnsherren. Im Jahr 1458 gelangte das Dorf unter die alleinige Herrschaft des Grafen von Hanau-Münzenberg. Als sich um die Mitte des 16. Jahrhunderts in der Grafschaft die Reformation durchsetzte, wurde auch Eichen protestantisch. Im Jahr 1551 trat der erste protestantische Pfarrer Adam Ludwig sein Amt in Eichen an. |

| 1635 |  Während des Dreißigjährigen Krieges wurde Eichen am frühen Morgen des 15. Mai 1635 von einem Trupp kaiserlicher Soldaten überfallen und in Brand gesteckt. Der Ort wurde völlig zerstört, mehr als die Hälfte aller Einwohner kamen ums Leben. Es dauerte Jahrzehnte, um das Dorf wieder aufzubauen. Die Einwohnerzahl erreichte erst nach 1700 wieder den Stand vor der Zerstörung. Das Kirchenbuch berichtet: „15. May Ai: 1635 ist der Flecken Eichen, mitsampt der Kirchen daselbsten, von dem Römischem Mordt- undt Brandtfeindt, mit Feuer angezündet, undt eingeäschert worden, deß morgenß umb 6 bis 7 Uhr. Ach Gott sei unß doch gnädig und verleihe Gnadt, daß wir dieß dein Zornfeuer über unßere Sündte, mit rechtschaffenen Bußthränen wieder löschen mögen.“ |

| 1664 |  Im Jahr 1664 kam Aegidius Henning (ca. 1630–1686) als Pfarrer nach Eichen, wo er am 28. Februar 1686 verstarb. Er hatte ursprünglich eine akademische Laufbahn angestrebt, musste sich dann aber mit dem Amt eines Dorfpfarrers begnügen. In seinem Buch „Mischmasch“ von 1665 schrieb er: „Ich dachte es müste nothwendig ein grosser Doctor Theologiae auß mit werden. Ich wolte, wofern ich je einen Prediger gäbe, nicht in ein kahles Dorff, sondern in eine grosse Stadt. Wolte also nicht von unten, sondern oben anfangen.“ Hennings Enttäuschung über das Leben als kleiner Landpfarrer fand ihren Ausdruck in seiner 1674 veröffentlichten „Bauren-Anatomia“, in der er auf satirische Weise das Leben und Verhalten der Dorfbevölkerung schilderte. Dabei vermittelt das Buch aber auch tiefe Einblicke in das Dorfleben speziell von Eichen und bildet somit ein anschauliche, von persönlicher Erfahrung geprägte Quelle zur lokalen Geschichte. Neuausgabe der „Bauernanatomie“ in modernisierter Sprache, hrsg. v. Jürgen Müller, Hanau 2010 (erhältlich beim Autor) |

| 1712 |  Im Jahr 1695 begann der Wiederaufbau der im Dreißigjährigen Krieg zerstörten Kirche. Nach siebzehn Jahren Bauzeit wurde das neue Gotteshaus im Jahr 1712 eingeweiht. Die erste Glocke wurde 1728 installiert. Die um 1700 eingebaute Orgel wurde 1847 durch eine neue Orgel von Wilhelm August Ratzmann ersetzt. Unter Pfarrer Otto Löber (1990–2007) wurde im Zuge der Kirchenrenovierung auch die Orgel restauriert (2001–2005). Literatur: Nikolaus E. Pfarr, Die Orgeln der evangelischen Kirche Eichen. Mittelgründau 2005. |

| 1846 |  In der Kleinen Gasse wurde gegenüber der Kirche die neue Schule eröffnet. Das große Gebäude enthielt zwei Klassenräume und zwei Lehrerwohnungen. Im Hinterhof schlossen sich die Wirtschaftsgebäude an. Die Schule in der Kleinen Gasse wurde bis 1965 als Dorfschule genutzt. Am 30. Januar 1965 erfolgte der Umzug in ein neues Schulgebäude. Etwa 130 Kinder von der ersten bis zur sechsten Klasse gingen in einem langen Zug von der alten in die neue Schule, wobei jedes Kind in seinen Händen seinen eigenen Stuhl in das neue Gebäude trug. Seit 2008 trägt die Grundschule den Namen „Paul-Maar-Schule“. Quelle: Georgia Lori, Klein, aber mit großem Herzen, in: Frankfurter Neue Presse vom 7.12.2018 |

| 1905 |  Im Jahr 1905 wurde Eichen an das Eisenbahnnetz angeschlossen. Mit einem Festakt am neuen Bahnhof wurde am 30. September dieses Jahres die Eröffnung der Bahnlinie von Stockheim nach Bad Vilbel gefeiert. Die neue Verkehrsanbindung ermöglichte es von da an vielen Eichern zur Arbeit in die Fabriken nach Hanau und Frankfurt zu fahren. |

| 1910 |  Das 1664 errichtete Pfarrhaus in der Kleinen Gasse wurde 1909 abgerissen und durch einen Neubau im Jugendstil ersetzt. Das neue Pfarrhaus wurde 1910 fertiggestellt und dient bis heute als Wohnung und „Amtssitz“ des Gemeindepfarrers und seit 2008 der Gemeindepfarrerin. Im Erdgeschoss des Pfarrhauses befindet sich seit 1984 die Evangelische Gemeindebücherei „Unsere bunte Lesekiste“. An der Westseite des Hauses wurde in einem Teil des Pfarrgartens im Jahr 1982/83 ein Gemeindesaal mit Küche und Abstellräumen angebaut. Nähere Informationen im Artikel: 100 Jahre neues Pfarrhaus in Eichen |

| 1933 |  Die Naziherrschaft erfasste auch Eichen. Am 1. Mai 1933 wurde auf dem alten Zimmerplatz zwischen der Obergasse und dem Friedhof die „Adolf-Hitler-Anlage“ eingeweiht und eine „Hitlerlinde“ gepflanzt. Die Festansprache hielt Pfarrer Karl Wilhelm Castendyck. Die Anlage befand sich auf dem Platz vor dem Friedhof auf der linken Seite der Friedhofsstraße und war mit einem weißen Lattenzaun eingefriedet. Die Linde stand mitten auf dem Platz und wurde (während des Krieges?) beschädigt. Es fanden Ermittlungen gegen den unbekannten Täter statt, der aber nicht gefunden wurde. Nach 1945 wurde die Linde entfernt, als der Platz bebaut wurde. (Zeitzeugenbefragung Armin Dörr, 30.04.2010) |

| 1945 | Im Frühjahr 1945 suchten viele Flüchtlinge in Eichen Zuflucht. Am 25. April traf ein großer Transport von Heimatvertriebenen ein. Viele von ihnen blieben in Eichen und fanden hier eine neue Heimat. |

| 1972 | Am 1. Januar 1970 entstand durch den Zusammenschluss von Heldenbergen und Windecken die neue Stadt Nidderau. Zwei Jahre später, zum 1. Januar 1972, schloss sich auch die bis dahin selbstständige Gemeinde Eichen als weiterer Stadtteil an Nidderau an, ebenso wie Erbstadt. Im Jahr 1974 wurde schließlich Ostheim nach Nidderau eingemeindet. |

Publikationen zur Geschichte von Eichen, Erbstadt und Ostheim Aegidius Henning, Die Bauernanatomie. Neuausgabe des Originals von 1674 in modernisierter Sprache. Hrsg. v. Jürgen Müller. Hanau 2010. Jürgen Müller, 975 Jahre Eichen – Ergebnisse, Probleme und Perspektiven einer Dorfgeschichte im Jubiläumsjahr, in: Mitteilungsblatt Zentrum für Regionalgeschichte Main-Kinzig-Kreis, 36. Jg., 2011, S. 17-23. Jürgen Müller, Quellen vor Ort – was die Kirchenbücher über den Krieg in den Dörfern verraten: Beispiele aus Eichen und Ostheim, in: Hanauer Geschichtsblätter 45, 2011 (Der Dreißigjährige Krieg in Hanau und Umgebung. Hrsg. v. Hanauer Geschichtsverein 1844 e.V. anlässlich der 375. Wiederkehr des Entsatzes der Stadt), S. 37–53. Karl Wilhelm Castendyck, Kriegschronik der evangelischen Pfarrei Eichen-Erbstadt 1914–1918. Hrsg. v. Jürgen Müller unter Mitwirkung v. Katja Alt und Friederike Erichsen-Wendt. (Quellen und Forschungen zur hessischen Geschichte, Bd. 176.) Marburg/Darmstadt 2017. Jürgen Müller, Zwischen Demokratie und Diktatur. Die Schilderungen in der Pfarreichronik von Eichen-Erbstadt über die Jahre 1919 bis 1938, in: Mitteilungsblatt Zentrum für Regionalgeschichte Main-Kinzig-Kreis, 47. Jg., 2022 (2023), S. 43–50. Jürgen Müller, „Die Mark sinkt rapid, die Nahrungsmittel werden wieder knapp“. Das Jahr 1923 in den Dörfern Eichen und Erbstadt, in: Jürgen Müller (Hrsg.), Krisenjahr 1923. Die Rhein-Main-Kinzig-Region vor 100 Jahren. (Erster Weltkrieg im Fokus, Bd. 9.) Berlin 2024, S. 29–43. Dieter Möckel, Ein vom Wind verwehtes Sandkorn. Kindheit und Jugend im Nationalsozialismus. Hrsg. v. Jürgen Müller. Hanau 2016. Ostheim. Ein Dorf im Wandel der Zeit. Bilder aus 100 Jahren. Hrsg. v. Heimat- und Geschichtsverein Ostheim e.V. Redaktion: Heinrich Pieh, Wilfried Carl, Hans-Günter Frech, Jürgen Müller, Ralf Vollmer. Nidderau-Ostheim 2016, 2. Aufl. 2016, 3. Aufl. 2017.

Publikationen zur Geschichte hessischer Landgemeinden in der Main-Kinzig-Region während des Ersten Weltkriegs Hessische Landgemeinden im Ersten Weltkrieg 1914–1918. Hrsg. v. Heinrich Pieh, Katja Alt u. Jürgen Müller. Hanau 2014 (erhältlich bei Jürgen Müller). darin:

Jürgen Müller, Der Große Krieg und die kleinen Leute – Perspektiven für eine Erfahrungs- und Alltagsgeschichte des Ersten Weltkriegs auf lokaler und regionaler Ebene am Beispiel hessischer Landgemeinden, in: Bérénice Zunino/Philipp Siegert (Hrsg.), Den Krieg neu denken? Der Erste Weltkrieg im Spiegel neuer Quellen und Methoden. (Erster Weltkrieg im Fokus, Bd. 1.) Berlin 2016, S. 1–16. Friedrich Karl Fink, Kriegschronik der evangelischen Pfarrei Ostheim, Kreis Hanau, 1914–1921. Hrsg. v. Jürgen Müller. (Erster Weltkrieg im Fokus, Bd. 5.) Berlin 2020. |